Sebagai salah satu ruang praktik BDSM

Sejauh perjalanan saya mempelajari BDSM sejak 2009, salah satu landasan utama yang sering dikesampingkan atau dilupakan adalah intimasi. Karena mayoritas paparan BDSM didapat dari konten porno, maka asosiasi yang terbentuk dikepala banyak orang adalah BDSM sama dengan aktivitas seksual.

Saya tidak memungkiri bahwa BDSM sangat fleksible untuk dipakai sebagai katalis kepuasan seksual, tetapi membatasi definisi BDSM hanya di ranah seks sangatlah tidak faktual. Ibaratnya membatasi definisi ranjang sebagai tempat seks saja, sedangkan fungsi ranjang sangatlah beragam. Begitupun BDSM, yang sejatinya tidak mengharuskan adanya komponen seputar kopulasi.

Berdasarkan observasi pribadi, saya rasa pangkal masalahnya adalah kesalahpahaman masyarakat umum dalam mendefinisikan “intimasi”, “seksualitas”, dan “sensualitas”. Intimasi dalam konteks umum yang berarti keakraban, telah mengalami penyempitan arti dari terminologi awal, sebagai perasaan kedekatan dengan orang lain secara emosional yang mendorong seseorang untuk aktif berempati dan berbagi perasaan, menjadi aktivitas seputar kopulasi.

Selain itu, ketidakpahaman masyarakat dalam membedakan “seksualitas” dan “sensualitas” juga menjadi sebab utama lainnya atas kesalahpahaman besar dalam menggunakan BDSM sebagai alat koneksi antar-individu. “Sensualitas” mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan perilaku sosial yang menimbulkan minat seksual. Sensual sebagai rasa yang berhubungan dengan kenikmatan naluriah tidaklah terbatas sensasi seputar kopulasi. Sensual adalah cara seorang manusia merespon rasa yang diterima panca indra. Sensual adalah rasa bahagia dan ketertarikan ketika melihat keindahan seseorang, mendengar suara merdu, mencium aroma harum, menyentuh dan disentuh dengan rasa sayang. Disisi lain “Seksual” adalah ketika stimulus panca indra secara eksplisit menggambarkan atau diarahkan pada tujuan kopulasi. Secara singkat, sensualitas tidak harus berujung seksualitas.

I . Kegagalan Masyarakat dalam mengajarkan konsep Kontrol Diri

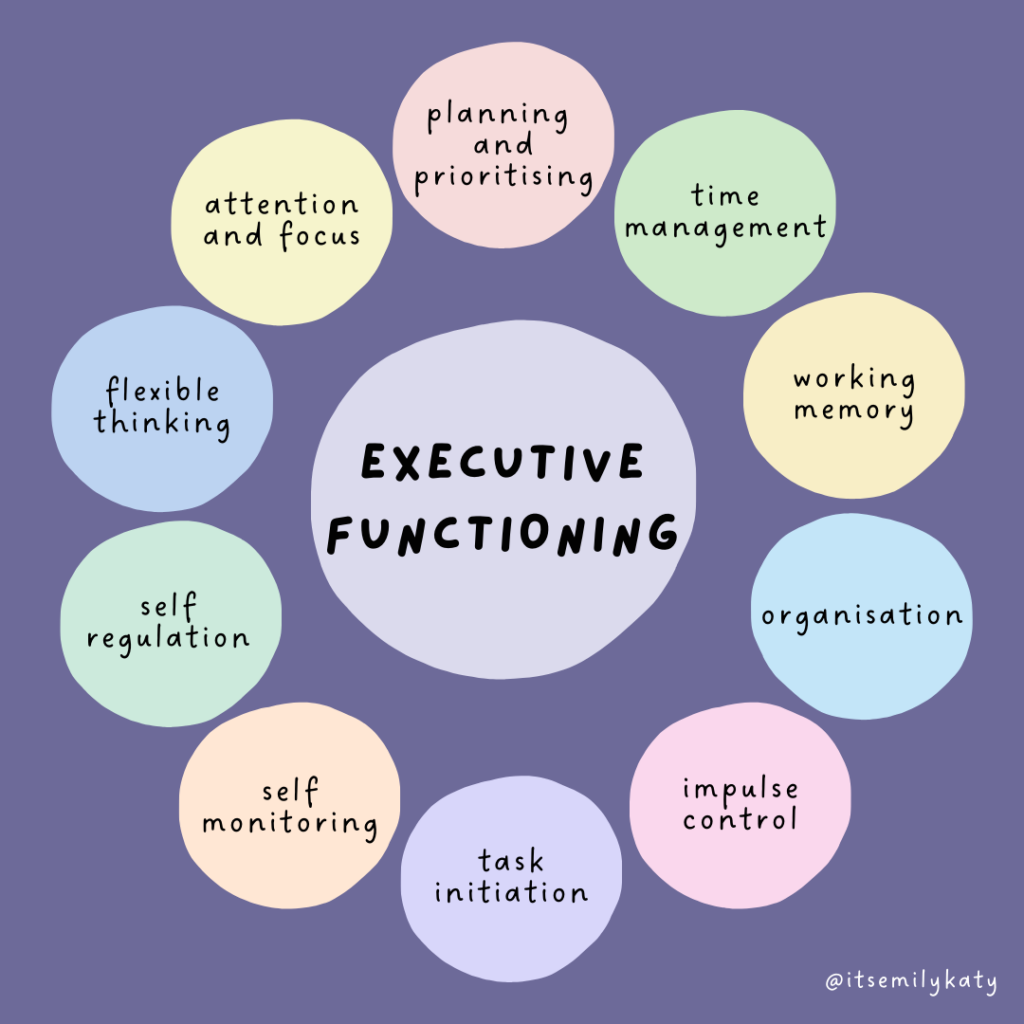

Berbicara mengenai aktivitas interpersonal tidak akan valid tanpa dasar konsep mengenai kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan untuk sekumpulan kemampuan seseorang dalam mengendalikan respon dan tindakan dirinya terhadap pemicu maupun situasi yang mendorong pikiran untuk melakukan tindakan spesifik. Kontrol diri adalah bagian fungsi eksekutif seseorang yang seharusnya dibangun secara optimal sejak kecil, melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Budaya dan etika sosial juga berpengaruh besar terhadap kualitas fungsi-fungsi ini.

Kontrol diri terdiri dari kontrol terhadap impuls, monitoring terhadap diri sendiri, dan regulasi diri sendiri. Ruang kontrol tidak hanya terbatas dari respon fisik saja, tetapi juga emosional, dan sosial. Tidak hanya seseorang dewasa yang dinyatakan sehat mental harus bisa menghentikan dirinya sendiri dari perbuatan yang mencelakai orang lain (contohnya pelecehan, paparan seksual tanpa diundang, kekerasan, korupsi, atau bullying), tetapi juga harus bisa menghentikan dirinya dari ekspresi emosi yang menganggu orang lain (contohnya berteriak, catcalling, berkomentar tanpa diundang, intimidasi, dan lainnya), dan termasuk harus bisa menghentikan dirinya dari ekspresi sosial yang merugikan orang lain (contohnya diskriminasi, menyerobot antrian, memotong pembicaraan orang lain, berbicara dengan lantang ketika bertelepon dipublik). Kontrol diri juga sering disamakan dengan etika, yang mana beririsan tetapi tidak sepenuhnya sama. Kontrol diri dalam konteks intimasi & sensualitas adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol respon dan ekspresi mereka terhadap stimulus yang dianggap sensual, dan atau terhadap situasi intim yang melibatkan orang lain. Artinya, seseorang harus sadar bahwa fantasi di kepala mereka tidak harus diutarakan, terutama ketika tidak diijinkan atau diundang oleh orang lain.

Merespond keindahan dan hasrat naluriah tanpa gerak reflek tindakan seksual adalah bentuk kontrol diri, kebijaksanaan yang membedakan manusia dengan binatang. Bahkan beberapa binatang pun mengerti pentingnya “courting” atau rayuan, dan pentingnya persetujuan betina atau jantan untuk bereproduksi. Lantas mengapa dalam beberapa kasus masyarakat seakan tidak peduli tentang kedaulatan korban pemerkosaan atas dirinya, malah si korban yang lantas dipersalahkan atas kegagalan pelaku pemerkosaan dalam mengontrol diri. Apakah masyarakat yang sama akan menyalahkan korban gigitan anjing rabies atas kasus gigitan oleh anjing berpenyakit yang berkeliaran bebas? Betapa munafiknya pola pikir Masyarakat yang memberlakukan standar ganda ketika berkenaan tentang persetujuan seksualitas antar individu.

II. Ketidakmampuan Masyarakat dalam mengerti konsep serta tujuan Edukasi Seksual

Berdasarkan cacat kontrol diri yang marak terlihat dari tabiat masyarakat Indonesia, sangat terlihat bahwa tidak ada upaya membangun, menvalidasi, dan menguatkan kontrol diri. Perilaku lepas kontrol tidak dikoreksi tetapi malah didukung seperti praktik korupsi maupun pelecehan seksual, tidak jarang dengan manipulasi menyalahkan korban atas kegagalan pelaku dalam mengikuti etika perilaku yang sering disebuh Akhlak. Ketimpangan dukungan sosial terhadap gender yang disepakati juga berimbas kepada perlakuan kepada lelaki, perempuan, dan gender tradisional lainnya yang sudah eksis sejak lama. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan penegak hukum dalam memberikan ruang lapor kekerasan seksual yang berwibawa untuk korban, objektifikasi terhadap perempuan bahkan yang berkerudung, dan fetisisasi serta patologisasi pelaksana aktivitas BDSM.

Tidak heran masyarakat tersebut lantas melakukan pengabaian mengenai “edukasi seksual”. Edukasi seksual adalah upaya keterbukaan atas fungsi seksual manusia dan bagaimana etika dalam menavigasi transformasi biologis-sosial dari anak ke manusia dewasa. Antagonisasi terhadap fungsi alami seksual melenyapkan informasi dan bimbingan kepada anak untuk mengerti bagaimana merespond dorongan seksual mereka dengan berwibawa, beretika, dan berempati. Tidak hanya mengenai konsekuensi kopulasi, edukasi seksual juga mencakup bagaimana menegaskan maupun menghormati batas ruang privat diri sendiri maupun orang lain, berempati dengan anggota masyarakat yang mengalami menstruasi dan proses lahiran, bagaimana merespon hasrat seksual, dan konsekuensi jangka panjang atas kehamilan ataupun bahaya fisik-psikologis janga panjang dari perilaku seksual tidak bertanggungjawab. Proses dan fungsi kopulasi adalah hal kecil yang dibahas diluar bimbingan etika seksual masyarakat yang sebenarnya sangat selaras dengan rangka sosial-religi.

III. Paparan dan perkenalan dengan istilah BDSM

Praduga ini lantas sukses mengkerdilkan BDSM sebagai hanya sekedar permainan seksual. Ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan ruang diskusi yang terbuka dan berwibawa atas fungsi naluriah manusia membuat informasi BDSM hanya bisa didapatkan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup. Hasilnya? sebagian besar orang tidak mampu menjangkau edukasi yang pantas mereka dapatkan. Porno menjadi satu-satunya konteks yang bisa dipahami karena penjelasannya singkat, tanpa konteks ilmiah, dan grafik. Sedangkan edukasi yang sesuai tidak diterjemahkan ke bentuk yang lebih mudah dijangkau dan dipahami.

Tidak semua video dewasa diproduksi tanpa tanggungjawab. Banyak sekali video dewasa yang dilengkapi interview dengan pelaksana, yang juga menjabarkan bagaimana persetujuan, empati, dan kemanusiaan diberikan kepada semua pihak. Batasan antara fantasi yang diperankan dengan kehidupan nyata diluar skenario dipampang jelas dan lugas. Lantas mengapa masyarakat umum terkesan tidak mengerti mengenai beda fantasi dan realita? Jawabannya adalah kondisi kelangkaan yang kronik. Kelangkaan akses, kelangkaan informasi, kelangkaan ruang diskusi, kelangkaan bimbingan untuk mengerti kompleksitas fantasi vs realita menjadi penyebab utama mengapa kekerasan, pelecehan, dan ketidakpedulian domestik/seksual marak terjadi.

Alih-alih berusaha memahami dan mengkaji, masyarakat lebih memilih memberlakukan sensor tanpa tanggungjawab, dan membebankan sanksi sosial yang berat kepada anggota masyarakat yang mengekspresikan pertanyaan mengenai seksualitas. Bukannya mendorong kajian dan studi, masyarakat sukses menjadi diktator atas ekspresi sensual-seksual manusia.

IV. Mari, Bung, rebut kembali! Pembebasan diri dari batasan sensual dimulai dari kontrol diri

Satu hal yang patut disyukuri adalah batasan informasi makin hilang. Ilmu dan pengetahuan tidak lagi terkungkung dalam batas geografi. Pun keterbatasan linguistik makin lebih dengan adanya fitur terjemahan otomatis, walaupun tentu saja masih banyak kekurangannya. Studi-studi mengenai kesehatan seksual, kritik sosial, dan ranah psikologi terkait juga makin marak di Indonesia. Perlu niat dan komitmen untuk mempelajari kembali konsep sensualitas dan intimasi yang dipraktikan dengan kontrol diri, terutama mengenai merubah tabiat dan kebiasaan buruk yang sudah terlanjur ditanamkan dalam diri. Namun ibarat pohon besar yang akarnya bisa tercabut karena banyak hal, maka banyak cara kita merebut kembali kebebasan sensual dan merasa bahagia atas sensualitas yang sehat.

Leave a Reply